Dienstunfähigkeit Beamte Burnout: Ursachen, Folgen und Absicherung

Burnout ist eine der häufigsten Ursachen für die Dienstunfähigkeit im Beamtenverhältnis. Gerade im modernen Arbeitsleben führen steigende Arbeitsbelastung und anhaltender Stress dazu, dass das Burnout-Syndrom für viele Beamte – unabhängig von ihrer Laufbahn – ein ernstzunehmendes Risiko darstellt. Der chronische psychische Erschöpfungszustand betrifft nicht nur einzelne Berufsgruppen, sondern zieht sich durch weite Bereiche des öffentlichen Dienstes – von Lehrkräften über Verwaltungskräfte bis hin zu Polizei und Justiz. Die Auswirkungen reichen von eingeschränkter Leistungsfähigkeit bis hin zur Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand. Für betroffene Beamte steht nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Existenzsicherung auf dem Spiel. Umso wichtiger ist es, die Zusammenhänge zwischen Burnout und Dienstunfähigkeit zu verstehen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und sich finanziell sinnvoll abzusichern.

Das Wichtigste auf einen Blick

Burnout ist eine der häufigsten Ursachen für die Dienstunfähigkeit im Beamtenverhältnis.

Die Feststellung erfolgt durch ein amtsärztliches Gutachten – häufig auf Veranlassung des Dienstherrn.

Beamte auf Lebenszeit haben Anspruch auf Ruhegehalt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beamte auf Widerruf oder Probe erhalten im Fall der Dienstunfähigkeit keine Versorgung.

Eine private Dienstunfähigkeitsversicherung kann Einkommenslücken wirksam absichern.

Für Arbeitnehmer ist die Berufsunfähigkeitsversicherung die zentrale Absicherung bei Verlust der Arbeitskraft, während Beamte eine spezielle Dienstunfähigkeitsversicherung benötigen – die Unterschiede zwischen beiden Versicherungsarten sind rechtlich und in der Leistungserbringung relevant.

Fragen

Burnout als Auslöser für Dienstunfähigkeit

Burnout beschreibt einen Zustand emotionaler, geistiger und körperlicher Erschöpfung, der in der Regel durch chronische Überforderung im beruflichen Alltag entsteht. Im Beamtenverhältnis zählt Burnout zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, die zur vorzeitigen Dienstunfähigkeit führen können. Besonders betroffen sind Berufsgruppen mit hoher Verantwortung, engem Zeitdruck und wenig Handlungsspielraum – dazu zählen insbesondere der Lehrerberuf, Polizisten, Richter und Professoren. Diese Menschen sind aufgrund der spezifischen Anforderungen und Belastungen in ihrem Beamtenberuf einem erhöhten Burnout-Risiko ausgesetzt. Die Gründe für eine Dienstunfähigkeit sind vielfältig und reichen von psychischen Krankheiten wie Burn-out und Burnouts bis hin zu physischen Erkrankungen und Unfällen. Auch Erkrankungen des Skelettsystems stellen einen wichtigen Grund für die Dienstunfähigkeit dar. Alle genannten Faktoren beeinflussen die Lage und den Zustand der betroffenen Beamten maßgeblich.

Typische Symptome sind anhaltende Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Antriebslosigkeit, Reizbarkeit und ein zunehmendes Gefühl der inneren Leere. Im fortgeschrittenen Stadium kann sich Burnout mit körperlichen Beschwerden, depressiven Verstimmungen und sozialem Rückzug verstärken. Die Leistungsfähigkeit sinkt stetig, wodurch Dienstaufgaben nicht mehr zuverlässig erfüllt werden können. Stress und eine hohe Arbeitsbelastung im Beamtenberuf erhöhen das Burnout-Risiko erheblich, da die Arbeit oft mit großem Druck und Verantwortung verbunden ist. Für den Dienstherrn kann dies ein Anlass sein, die Dienstfähigkeit amtsärztlich überprüfen zu lassen.

Ein weiteres Problem besteht in der häufig späten Diagnose. Viele Betroffene erkennen die Warnzeichen nicht rechtzeitig oder verdrängen sie – nicht zuletzt aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Hinzu kommt, dass Burnout medizinisch nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert ist, sondern im Rahmen psychischer Störungen wie Erschöpfungsdepression oder Anpassungsstörung diagnostiziert wird. Dennoch wird Burnout im beamtenrechtlichen Kontext regelmäßig als Ursache für eine eingeschränkte Dienstfähigkeit anerkannt, wenn entsprechende ärztliche Gutachten vorliegen. Personalmangel verstärkt die Risiken für Burnouts und Burn-out zusätzlich, da die Arbeitsbelastung für die verbleibenden Beamten steigt und die Möglichkeiten zur Entlastung sinken.

Die besondere Schutzwirkung des Beamtenverhältnisses endet dort, wo eine dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt. Wird die Dienstunfähigkeit bestätigt, können weitreichende rechtliche und finanzielle Folgen eintreten – insbesondere bei Beamten, die sich noch in der Probezeit oder im Vorbereitungsdienst befinden. Beamte, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit auszuüben, gelten als dienstunfähig. Für betroffene Menschen gibt es jedoch Chancen und Möglichkeiten, durch frühzeitige Maßnahmen und gezielte Unterstützung die Folgen von Burnout zu minimieren und ihre Laufbahn positiv zu beeinflussen.

Wie Dienstunfähigkeit bei Beamten festgestellt wird

Die Feststellung der Dienstunfähigkeit erfolgt im Beamtenverhältnis nicht durch die betroffene Person selbst, sondern ausschließlich durch den Dienstherrn. Dieser kann eine amtsärztliche Untersuchung veranlassen, wenn Zweifel an der gesundheitlichen Eignung für den weiteren Dienst bestehen. Die Einschätzung des Arztes ist dabei maßgeblich, da er als sachverständiger Gutachter den gesundheitlichen Zustand und die Lage des Beamten beurteilt und Empfehlungen für das weitere Vorgehen gibt. Ausgangspunkt ist häufig eine längere krankheitsbedingte Abwesenheit oder die Beobachtung, dass ein Beamter seine dienstlichen Aufgaben dauerhaft nicht mehr erfüllen kann. Gerade bei psychischen Erkrankungen wie Burnout ist der Verlauf oft schleichend, was eine frühzeitige Einschätzung zusätzlich erschwert.

Zentrale Grundlage für die Entscheidung über eine mögliche Dienstunfähigkeit ist das amtsärztliche Gutachten. Dieses wird von einem unabhängigen Amtsarzt erstellt, der den Gesundheitszustand des Beamten umfassend prüft. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Diagnose selbst, sondern vor allem die Prognose: Kann der Beamte auf absehbare Zeit wieder dienstfähig werden, oder ist eine dauerhafte Beeinträchtigung zu erwarten? Die rechtlichen Regelungen, insbesondere das Beamtenstatusgesetz und landesspezifische Regelungen, geben vor, unter welchen Voraussetzungen und auf Basis welcher Regelung die Dienstunfähigkeit festgestellt wird. Dabei werden der aktuelle Zustand und die gesundheitliche Lage des Beamten umfassend berücksichtigt. Eine Dienstunfähigkeit liegt dann vor, wenn die dienstlichen Pflichten voraussichtlich dauerhaft nicht mehr erfüllt werden können – insbesondere mit Blick auf die Zeit bis zur regulären Versetzung in den Ruhestand.

Neben der medizinischen Einschätzung spielen auch organisatorische Aspekte eine Rolle. In bestimmten Fällen kann der Dienstherr versuchen, den Beamten auf einen anderen, gesundheitlich geeigneteren Dienstposten zu versetzen. Ist das nicht möglich oder zumutbar, bleibt als letzte Konsequenz die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Diese Entscheidung ist die Folge einer sorgfältigen Prüfung des Zustands und der Lage des Beamten und wird vom Dienstherrn gestützt auf das ärztliche Gutachten und unter Beachtung der beamtenrechtlichen Vorschriften (z. B. § 26 BeamtStG oder § 44 BBG) getroffen. Wenn Beamte aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht mehr in der Lage sind, ihre dienstlichen Aufgaben zu erfüllen und nicht mehr für den Beruf berufen sind, ist die Versetzung in den Ruhestand unumgänglich.

Ein wichtiges Kriterium im Prozess ist auch die Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit: In der Praxis wird häufig die sogenannte Sechsmonatsregel herangezogen – liegt innerhalb von sechs Monaten eine ununterbrochene Dienstunfähigkeit von mehr als drei Monaten vor und ist keine Besserung zu erwarten, kann dies ein Dienstunfähigkeitsverfahren auslösen.

Gerade bei psychischen Erkrankungen ist eine einzelfallbezogene und sorgfältige Bewertung unverzichtbar. Ein belastbares Gutachten, der Verlauf der Arbeitsunfähigkeit sowie die Prognose sind entscheidend dafür, ob und wie eine Versetzung in den Ruhestand erfolgt.

Berufliche und finanzielle Folgen für betroffene Beamte

Die Feststellung der Dienstunfähigkeit hat weitreichende Konsequenzen – sowohl beruflich als auch finanziell. Für Beamte auf Lebenszeit bedeutet sie in der Regel die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand, also die Pensionierung. Damit endet das aktive Dienstverhältnis, und der Betroffene erhält ein Ruhegehalt, dessen Höhe sich nach der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und dem zuletzt erreichten Status bemisst. Die Höhe des Geldes (Ruhegehalt), das Beamte im Falle der Dienstunfähigkeit erhalten, wird anhand der geleisteten Dienstjahre und des letzten Besoldungsamtes berechnet – je länger die Dienstzeit, desto höher das Ruhegehalt. Allerdings führt der vorzeitige Eintritt in den Ruhestand meist zu Abschlägen, da das reguläre Pensionsalter noch nicht erreicht wurde. Im Unterschied zu Arbeitnehmern, die auf andere Versicherungsleistungen angewiesen sind, stellt das Ruhegehalt für Beamte eine besondere Form der staatlichen Versorgung dar. Besonders problematisch kann dies für Beamte sein, die zwar verbeamtet sind, aber nur eine kurze Dienstzeit vorweisen können.

Beamte auf Widerruf oder Probe sind deutlich schlechter gestellt: Sie erhalten im Falle der Dienstunfähigkeit in der Regel keine Versorgung durch den Dienstherrn. Stattdessen endet das Beamtenverhältnis, und der Betroffene muss sich arbeitslos melden oder auf andere finanzielle Hilfen zurückgreifen. Eine Rückkehr in das aktive Beamtenverhältnis ist nach Feststellung der Dienstunfähigkeit ausgeschlossen. Für die betroffenen Menschen ergeben sich dadurch verschiedene Risiken und Möglichkeiten, etwa durch Umschulungen, berufliche Neuorientierung oder die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen, um im weiteren Arbeitsleben bestehen zu können.

Neben Burnout und dem Burnout-Syndrom können auch andere Erkrankungen, wie psychische oder physische Krankheiten, Unfälle sowie Erkrankungen des Skelettsystems, Gründe für die Dienstunfähigkeit sein. Zu den häufigsten Ursachen zählen neben Burn-outs auch chronische Erkrankungen, arbeitsbedingte Belastungen und genetisch bedingte Krankheiten. Stress, hohe Arbeitsbelastung und Personalmangel sind zentrale Faktoren, die das Risiko für Burnouts und Burn-out im öffentlichen Dienst deutlich erhöhen.

Neben den finanziellen Folgen sind auch die persönlichen und beruflichen Einschnitte erheblich. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der täglichen Struktur und des sozialen Umfelds kann die psychische Belastung weiter verstärken. Nicht selten treten Folgeerkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen oder soziale Isolation auf. Auch das Selbstwertgefühl leidet häufig unter dem Gefühl, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein oder nicht mehr in der Lage zu sein, die Arbeit auszuüben.

In der Praxis führt der Ausfall einzelner Beamter zudem oft zu Mehrbelastungen im Kollegium, was wiederum das Risiko für weitere Burnout-Fälle erhöht. Eine frühzeitige Intervention – sowohl medizinisch als auch organisatorisch – ist daher entscheidend, um langfristige Auswirkungen für alle Beteiligten zu vermeiden. Letztlich beeinflussen alle genannten Faktoren die Lage und den Zustand der betroffenen Beamten maßgeblich und bestimmen die Chancen auf eine Rückkehr in den Beruf.

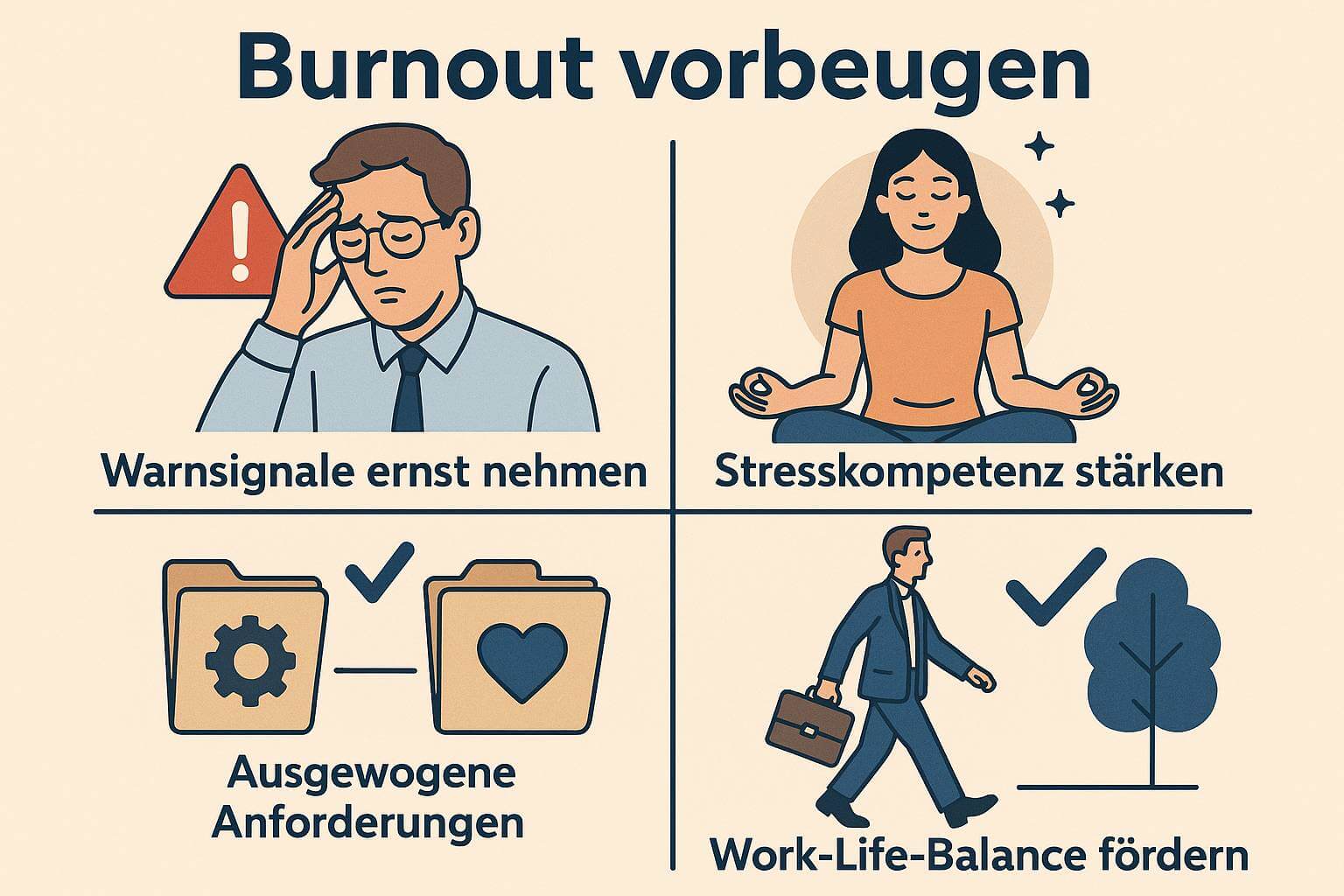

Burnout vorbeugen: Was Beamte tun können

Burnout entwickelt sich oft über einen längeren Zeitraum – umso wichtiger ist es, frühzeitig gegenzusteuern. Für Beamte bedeutet das vor allem, Warnsignale ernst zu nehmen und auf eine nachhaltige Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlicher Regeneration zu achten. Wer die Chancen und Möglichkeiten nutzt, durch gezielte Maßnahmen das Burnout-Risiko zu senken, kann seine Gesundheit und Dienstfähigkeit langfristig erhalten. Denn wer dauerhaft unter Druck steht, ständig erreichbar ist oder keine Erholung findet, riskiert nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die langfristige Dienstfähigkeit.

Ein zentraler Präventionsfaktor ist die Stärkung der individuellen Stresskompetenz. Maßnahmen wie Achtsamkeitstraining, progressive Muskelentspannung oder Atemtechniken können helfen, mit Belastungssituationen besser umzugehen. Auch Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichender Schlaf tragen entscheidend zur Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts bei. In vielen Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen gibt es inzwischen interne Programme zur Gesundheitsförderung, die genau hier ansetzen – von Entspannungskursen über Supervision bis hin zu psychosozialer Beratung.

Ebenso wichtig ist ein unterstützendes berufliches Umfeld. Vorgesetzte und Kollegen spielen eine zentrale Rolle dabei, ein Klima zu schaffen, in dem Überlastung thematisiert werden darf, ohne dass dies als Schwäche gewertet wird. Klare Aufgabenverteilung, realistische Zielvorgaben und transparente Kommunikation tragen dazu bei, Dauerstress zu vermeiden. Regelmäßige Feedbackgespräche sowie ein wertschätzender Umgang fördern nicht nur die Motivation, sondern senken nachweislich das Risiko für psychische Erkrankungen.

Auch die sogenannte Work-Life-Balance verdient besondere Beachtung. Flexible Arbeitszeitmodelle, ausreichend Freizeit sowie das klare Trennen von Berufs- und Privatleben können helfen, sich geistig zu erholen und langfristig leistungsfähig zu bleiben. Wer dauerhaft seine eigenen Bedürfnisse hintenanstellt, verliert auf Dauer nicht nur Energie, sondern auch die emotionale Verbindung zum Beruf.

Letztlich gilt: Je früher Maßnahmen ergriffen werden, desto größer ist die Chance, eine drohende Dienstunfähigkeit zu verhindern. Die Handhabung von Präventionsmaßnahmen und die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind entscheidend, um das Burnout-Risiko zu minimieren und die langfristige Gesundheit zu sichern. Dabei sollten Beamte auch externe Hilfe – etwa durch psychologische Beratung oder ärztliche Begleitung – in Anspruch nehmen, wenn erste Anzeichen von Erschöpfung auftreten.

Absicherung durch eine Dienstunfähigkeitsversicherung

Die beamtenrechtliche Versorgung bei Dienstunfähigkeit bietet einen gewissen Schutz – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt wichtige Unterschiede zwischen der Dienstunfähigkeitsversicherung für Beamte und der Berufsunfähigkeitsversicherung für Arbeitnehmer: Während die Dienstunfähigkeitsversicherung speziell auf die besonderen Regelungen und Risiken im Beamtenstatus eingeht, schützt die Berufsunfähigkeitsversicherung Arbeitnehmer, Selbständige und auch Beamte bei Berufsunfähigkeit infolge von Krankheiten, Unfällen oder psychischen Belastungen wie Burnout. Für Arbeitnehmer stellt die Berufsunfähigkeitsversicherung eine zentrale Möglichkeit dar, sich gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Beamte auf Lebenszeit erhalten erst nach fünf ruhegehaltfähigen Dienstjahren ein Ruhegehalt. Für Beamte auf Widerruf oder auf Probe besteht in der Regel kein Anspruch auf Versorgungsleistungen. Das bedeutet: Wer in den ersten Jahren dienstunfähig wird, steht häufig ohne staatliche Absicherung da. Aber auch für verbeamtete Personen mit Anspruch auf Ruhegehalt entsteht durch die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand oft eine erhebliche Versorgungslücke, da die volle Pension erst im regulären Ruhestandsalter erreicht wird.

Um diese finanzielle Lücke zu schließen, ist eine private Dienstunfähigkeitsversicherung für Beamte besonders wichtig. Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn die Dienstfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr gegeben ist – unabhängig davon, ob es sich um eine körperliche oder psychische Ursache handelt. Damit das Versicherungsunternehmen die Entscheidung des Dienstherrn akzeptiert, muss der Vertrag zwingend eine sogenannte „echte Dienstunfähigkeitsklausel“ enthalten. Diese Klausel stellt sicher, dass das amtsärztlich festgestellte Vorliegen der Dienstunfähigkeit als Leistungsfall anerkannt wird.

Besonderes Augenmerk sollte auf die Bedingungen gelegt werden: Die Versicherung sollte auf eine eigene Prüfung der Dienstunfähigkeit verzichten und sich an der Entscheidung des Dienstherrn orientieren. Nur so kann im Ernstfall eine schnelle und unbürokratische Leistung erfolgen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Höhe der abgesicherten Rente sorgfältig zu wählen – sie sollte so bemessen sein, dass sie im Zusammenspiel mit einer etwaigen beamtenrechtlichen Versorgung die laufenden Lebenshaltungskosten deckt.

Für Beamte in der Ausbildung oder auf Probe ist der Abschluss einer Dienstunfähigkeitsversicherung besonders dringend zu empfehlen. Sie haben ohne private Absicherung im Fall der Dienstunfähigkeit keinen Anspruch auf Ruhegehalt und müssen auf Sozialleistungen zurückgreifen. Die Absicherung sollte daher möglichst frühzeitig erfolgen – idealerweise zu Beginn der Laufbahn, wenn Gesundheitszustand und Eintrittsalter noch günstig sind.

Ihr Ansprechpartner rund um die Absicherung

Die Absicherung bei Dienstunfähigkeit ist ein zentrales Thema für Beamte – insbesondere in Verbindung mit psychischen Belastungen wie Burnout. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es darum geht, die richtige Vorsorgestrategie zu finden und Versorgungslücken zu vermeiden. Mit unserer Erfahrung im öffentlichen Dienst und unserer Spezialisierung auf beamtenrechtliche Absicherung unterstützen wir Sie individuell, transparent und professionell.

Mit unseren Büros im Allgäu sind wir persönlich für Sie da – ob zur ersten Orientierung oder zur konkreten Tarifauswahl. Gemeinsam finden wir die Lösung, die zu Ihrer Laufbahn und Lebenssituation passt.

Zusammenfassung

Burnout zählt zu den häufigsten Ursachen für die Dienstunfähigkeit im Beamtenverhältnis. Die Kombination aus hoher Verantwortung, strukturellen Belastungen und eingeschränkter Einflussmöglichkeit auf die Arbeitsbedingungen begünstigt das Entstehen chronischer Erschöpfungszustände. Die frühzeitige Erkennung und Prävention von Burnout ist von großer Bedeutung, da die Risiken für Beamte erheblich sind und sowohl die Gesundheit als auch die berufliche Zukunft gefährden können. Wird die Dienstunfähigkeit festgestellt, hat das erhebliche Folgen – insbesondere für Beamte auf Probe oder Widerruf, die in der Regel keine Versorgung erhalten. Aber auch Beamte auf Lebenszeit sind mit spürbaren Versorgungseinbußen konfrontiert, wenn sie vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden.

Eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit den Ursachen, die frühzeitige Einbindung ärztlicher Unterstützung und der konsequente Einsatz präventiver Maßnahmen sind entscheidend, um Burnout und seine Folgen zu vermeiden. Ebenso wichtig ist eine solide finanzielle Absicherung über eine private Dienstunfähigkeitsversicherung – insbesondere dann, wenn der Anspruch auf Ruhegehalt (noch) nicht besteht oder die Versorgung im Ernstfall nicht ausreicht.

Wer im öffentlichen Dienst tätig ist, sollte das Risiko nicht unterschätzen. Ein professioneller Blick auf die persönliche Absicherung lohnt sich – nicht erst, wenn die ersten Symptome auftreten, sondern am besten bereits zu Beginn der Beamtenlaufbahn. Durch eine frühzeitige Absicherung und professionelle Unterstützung eröffnen sich Chancen und Möglichkeiten, die Erfolgsaussichten bei amtsärztlichen Untersuchungen zu verbessern und die eigene berufliche Situation aktiv zu gestalten.

Häufige Fragen zum Thema

Wie häufig kommt es bei Beamten zu einer Dienstunfähigkeit durch Burnout?

Psychische Erkrankungen, insbesondere Burnout, zählen laut aktuellen Studien zu den häufigsten Ursachen für Dienstunfähigkeit bei Beamten. Je nach Berufsgruppe machen sie rund ein Drittel aller Fälle aus – Tendenz steigend.

Ab wann gilt ein Beamter als dienstunfähig?

Ein Beamter gilt als dienstunfähig, wenn er seine Dienstpflichten voraussichtlich dauerhaft nicht mehr erfüllen kann. Maßgeblich ist dabei die Einschätzung eines Amtsarztes sowie die Entscheidung des Dienstherrn nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Welche Versorgung erhalten Beamte bei Dienstunfähigkeit durch Burnout?

Beamte auf Lebenszeit haben nach fünf ruhegehaltfähigen Dienstjahren Anspruch auf Ruhegehalt. Die Höhe richtet sich nach der Dienstzeit. Beamte auf Probe oder Widerruf erhalten in der Regel keine beamtenrechtliche Versorgung.

Was muss eine gute Dienstunfähigkeitsversicherung für Beamte leisten?

Entscheidend ist eine echte Dienstunfähigkeitsklausel, die die Einschätzung des Dienstherrn als Leistungsgrundlage anerkennt. Die Versicherung sollte ohne eigene Prüfung leisten und eine ausreichend hohe monatliche Rente absichern.